世界著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉所长杨振宁先生于2025年10月18日在北京因病去世,享年103岁。

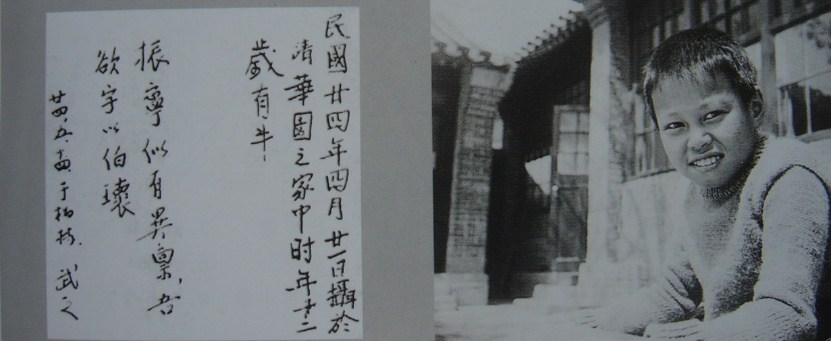

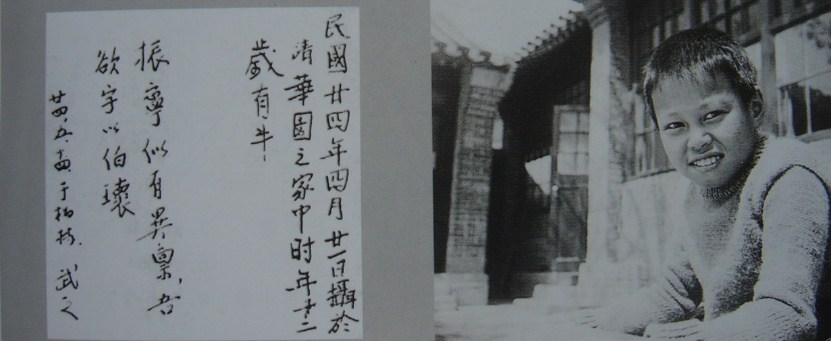

“总有一天我会获得诺贝尔奖!”杨振宁,1922年出生于安徽省合肥市。 1929年,杨振宁的父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授。受父亲影响,杨振宁随父母考入清华大学。杨振宁从小就对数学产生了浓厚的兴趣。高中时,杨振宁在图书馆。我读了一本叫《神秘的宇宙》的书,我被里面描述的奇妙的宇宙强烈地吸引住了。回到日本后,杨振宁告诉父母:“有一天我会获得诺贝尔奖!”没有人想到20多年后,幼稚的“咆哮”将成为现实。 1935年,杨振宁在清华大学西院11号杨家大院。她的父亲杨五之在照片背面写道:“甄宁似乎有一种特殊的天赋,所以我想叫她博玉。” 1937年,“七七事变”爆发,杨振宁被迫从清华大学退学。 1938年,杨振宁考入西南联合大学。著名翻译家许渊冲曾这样评价他的同学:“杨振宁是西南联合大学成绩最好的学生。”杨振宁以80分的成绩获得英语考试第一名。徐渊冲以79分的成绩,获得第二名。杨振宁物理考试考了100分,微积分考试考了99分。杨振宁西南联合大学会员卡 也是在这里,杨振宁的老师吴大有和王竹溪在两个主要领域对他进行了指导研究方向:对称分析和统计力学。他们是20世纪下半叶物理学发展的重要支柱和先锋。他是第一位获得诺贝尔奖的华人。 1945年,23岁的杨振宁赴美国留学。 1948年,杨振宁获博士学位。 1956年,杨振宁和李政道联合发表论文,提出弱相互作用条件下宇称自由守恒的思想,并提出了可能的实验测试方案。这一革命性的概念很快就被吴建雄和他的同事进行的实验所证实。 1957年,李正道与杨振宁一起获得诺贝尔物理学奖,成为第一位获得诺贝尔物理学奖的中国人。 1957年诺贝尔奖颁奖典礼。左边第一个人是杨振宁,第二个人是李正道。他们双双获得诺贝尔物理学奖的消息让全世界华人兴奋不已。杨吴志听到这个消息非常兴奋。他对杨振宁的弟弟们说:“不要低估成为世界上第一个获得诺贝尔奖的华人的重要性。这至少让一些中国人,特别是知识界摆脱了自卑心理,敢于在心理上与西方人竞争。”除了著名的诺贝尔奖之外,杨振宁对科学界的贡献还远远不止。 1954年,杨振宁与米。 1967年,杨振宁发现了一维量子多体问题的一个重要方程。该方程与巴克斯特在1972年提出的相关方程具有相同的基本数。这个被称为“Jan-Baxter方程”的科学框架为统计物理和低维量子理论的研究开辟了新的方向,并促成了量子群等新数学领域的出现。他以家国为重,提出建议:为中国科学研究提供支持。 1971年,杨振宁时隔26年首次回到祖国。也是这一年,当我从好友邓稼先那里得知中国的原子弹爆炸是自发发生时,我流下了眼泪。

在此后的几十年里,杨振宁为推动中国科技交流与进步而努力奋斗。他为我国重大科学项目和科教政策的制定提出了建言和建议。他发挥了重要的影响。他曾建议周恩来总理更加重视百项基础科学研究,这对恢复和加强我国基础科学研究发挥了重要作用。 1982年,他就我国科学研究发展的战略问题和方向提出了意见和建议。随后,杨振宁还主张中国应立即发展自由电子激光器和疯狂为我国自由电子激光装备建设做出了历史性贡献。他回到清华园,说道:“我以学生的身份来教你。” 1997年,清华大学成立高级研究中心。杨振宁先生受邀担任中心名誉主任。 1999年起,杨振宁先生任清华大学教授。他是中心的资本,他走遍全国筹集资金,将国家的工资捐献出来成立清华大学高级研究中心基金会,其目标……或者说是引进人才、产生奖学金。杨振宁(右)从时任清华大学校长王大中(左)手中接过清华大学聘书后,杨振宁将清华园的家称为“归源”,并题诗《归源》:“中国新天已变,故乡使命重在”。学生的精神。志向。我将成为你的指路明灯。此后,杨振宁继续从事一线科研和教育活动,推荐给清华大学新生讲授《普通物理》科目。清华大学正在大力发展冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础领域,大力发展学校人力资源,为我国高等教育改革和发展做出了巨大贡献,在世界范围内产生了重要影响。 改革。与中国高等教育的发展.中国科学院外籍院士成为中国科学院院士。 2021年5月,陈宁阳先生向清华大学捐赠了其收藏的2000余册图书、文章、手稿、图片、资料和艺术品,并在学校图书馆设立了“陈宁阳资料室”。 2012年4月5日当天,杨辰宁参观清华大学博士生论坛“学术生活”,讲述自己的学习和研究经历。现场座无虚席,不少同学起立聆听报告。杨振宁是20世纪最重要的物理学家之一,为现代物理学的发展做出了重要贡献。他以“扬-米尔斯规范场理论”、“弱国宇称不守恒”、“相互作用”、“扬-巴克斯特方程”等为代表的学术成就,是人文科学殿堂上的璀璨明珠。在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理许多领域取得的许多成就,对推动这些领域的发展产生了深远的影响。 1997年,中国科学院紫山天文台发现了国际编号3421的小行星。科学并被正式命名为``。 《杨振宁明星》杨振宁2019求是奖颁奖典礼上。杨振宁的一生跨越两个世纪,融汇中西文化,传递着探索未知的不朽传奇和家国情怀的永恒回响。 “笨重胜过技巧,简单胜过辉煌”,这是他的学术态度,也是他对待藤蔓的态度。我把我的生活比作一个“圆”。他从清华开始,走遍世界舞台,最后回到家乡。正如他最喜欢的杜甫诗:“写千古大事,知心得失”。杨振宁的百年人生,是闪耀在人类之星上的永恒篇章。纪念,回忆!

世界著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉所长杨振宁先生于2025年10月18日在北京因病去世,享年103岁。

“总有一天我会获得诺贝尔奖!”杨振宁,1922年出生于安徽省合肥市。 1929年,杨振宁的父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授。受父亲影响,杨振宁随父母考入清华大学。杨振宁从小就对数学产生了浓厚的兴趣。高中时,杨振宁在图书馆。我读了一本叫《神秘的宇宙》的书,我被里面描述的奇妙的宇宙强烈地吸引住了。回到日本后,杨振宁告诉父母:“有一天我会获得诺贝尔奖!”没有人想到20多年后,幼稚的“咆哮”将成为现实。 1935年,杨振宁在清华大学西院11号杨家大院。她的父亲杨五之在照片背面写道:“甄宁似乎有一种特殊的天赋,所以我想叫她博玉。” 1937年,“七七事变”爆发,杨振宁被迫从清华大学退学。 1938年,杨振宁考入西南联合大学。著名翻译家许渊冲曾这样评价他的同学:“杨振宁是西南联合大学成绩最好的学生。”杨振宁以80分的成绩获得英语考试第一名。徐渊冲以79分的成绩,获得第二名。杨振宁物理考试考了100分,微积分考试考了99分。杨振宁西南联合大学会员卡 也是在这里,杨振宁的老师吴大有和王竹溪在两个主要领域对他进行了指导研究方向:对称分析和统计力学。他们是20世纪下半叶物理学发展的重要支柱和先锋。他是第一位获得诺贝尔奖的华人。 1945年,23岁的杨振宁赴美国留学。 1948年,杨振宁获博士学位。 1956年,杨振宁和李政道联合发表论文,提出弱相互作用条件下宇称自由守恒的思想,并提出了可能的实验测试方案。这一革命性的概念很快就被吴建雄和他的同事进行的实验所证实。 1957年,李正道与杨振宁一起获得诺贝尔物理学奖,成为第一位获得诺贝尔物理学奖的中国人。 1957年诺贝尔奖颁奖典礼。左边第一个人是杨振宁,第二个人是李正道。他们双双获得诺贝尔物理学奖的消息让全世界华人兴奋不已。杨吴志听到这个消息非常兴奋。他对杨振宁的弟弟们说:“不要低估成为世界上第一个获得诺贝尔奖的华人的重要性。这至少让一些中国人,特别是知识界摆脱了自卑心理,敢于在心理上与西方人竞争。”除了著名的诺贝尔奖之外,杨振宁对科学界的贡献还远远不止。 1954年,杨振宁与米。 1967年,杨振宁发现了一维量子多体问题的一个重要方程。该方程与巴克斯特在1972年提出的相关方程具有相同的基本数。这个被称为“Jan-Baxter方程”的科学框架为统计物理和低维量子理论的研究开辟了新的方向,并促成了量子群等新数学领域的出现。他以家国为重,提出建议:为中国科学研究提供支持。 1971年,杨振宁时隔26年首次回到祖国。也是这一年,当我从好友邓稼先那里得知中国的原子弹爆炸是自发发生时,我流下了眼泪。

在此后的几十年里,杨振宁为推动中国科技交流与进步而努力奋斗。他为我国重大科学项目和科教政策的制定提出了建言和建议。他发挥了重要的影响。他曾建议周恩来总理更加重视百项基础科学研究,这对恢复和加强我国基础科学研究发挥了重要作用。 1982年,他就我国科学研究发展的战略问题和方向提出了意见和建议。随后,杨振宁还主张中国应立即发展自由电子激光器和疯狂为我国自由电子激光装备建设做出了历史性贡献。他回到清华园,说道:“我以学生的身份来教你。” 1997年,清华大学成立高级研究中心。杨振宁先生受邀担任中心名誉主任。 1999年起,杨振宁先生任清华大学教授。他是中心的资本,他走遍全国筹集资金,将国家的工资捐献出来成立清华大学高级研究中心基金会,其目标……或者说是引进人才、产生奖学金。杨振宁(右)从时任清华大学校长王大中(左)手中接过清华大学聘书后,杨振宁将清华园的家称为“归源”,并题诗《归源》:“中国新天已变,故乡使命重在”。学生的精神。志向。我将成为你的指路明灯。此后,杨振宁继续从事一线科研和教育活动,推荐给清华大学新生讲授《普通物理》科目。清华大学正在大力发展冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础领域,大力发展学校人力资源,为我国高等教育改革和发展做出了巨大贡献,在世界范围内产生了重要影响。 改革。与中国高等教育的发展.中国科学院外籍院士成为中国科学院院士。 2021年5月,陈宁阳先生向清华大学捐赠了其收藏的2000余册图书、文章、手稿、图片、资料和艺术品,并在学校图书馆设立了“陈宁阳资料室”。 2012年4月5日当天,杨辰宁参观清华大学博士生论坛“学术生活”,讲述自己的学习和研究经历。现场座无虚席,不少同学起立聆听报告。杨振宁是20世纪最重要的物理学家之一,为现代物理学的发展做出了重要贡献。他以“扬-米尔斯规范场理论”、“弱国宇称不守恒”、“相互作用”、“扬-巴克斯特方程”等为代表的学术成就,是人文科学殿堂上的璀璨明珠。在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理许多领域取得的许多成就,对推动这些领域的发展产生了深远的影响。 1997年,中国科学院紫山天文台发现了国际编号3421的小行星。科学并被正式命名为``。 《杨振宁明星》杨振宁2019求是奖颁奖典礼上。杨振宁的一生跨越两个世纪,融汇中西文化,传递着探索未知的不朽传奇和家国情怀的永恒回响。 “笨重胜过技巧,简单胜过辉煌”,这是他的学术态度,也是他对待藤蔓的态度。我把我的生活比作一个“圆”。他从清华开始,走遍世界舞台,最后回到家乡。正如他最喜欢的杜甫诗:“写千古大事,知心得失”。杨振宁的百年人生,是闪耀在人类之星上的永恒篇章。纪念,回忆!

世界著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉所长杨振宁先生于2025年10月18日在北京因病去世,享年103岁。

“总有一天我会获得诺贝尔奖!”杨振宁,1922年出生于安徽省合肥市。 1929年,杨振宁的父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授。受父亲影响,杨振宁随父母考入清华大学。杨振宁从小就对数学产生了浓厚的兴趣。高中时,杨振宁在图书馆。我读了一本叫《神秘的宇宙》的书,我被里面描述的奇妙的宇宙强烈地吸引住了。回到日本后,杨振宁告诉父母:“有一天我会获得诺贝尔奖!”没有人想到20多年后,幼稚的“咆哮”将成为现实。 1935年,杨振宁在清华大学西院11号杨家大院。她的父亲杨五之在照片背面写道:“甄宁似乎有一种特殊的天赋,所以我想叫她博玉。” 1937年,“七七事变”爆发,杨振宁被迫从清华大学退学。 1938年,杨振宁考入西南联合大学。著名翻译家许渊冲曾这样评价他的同学:“杨振宁是西南联合大学成绩最好的学生。”杨振宁以80分的成绩获得英语考试第一名。徐渊冲以79分的成绩,获得第二名。杨振宁物理考试考了100分,微积分考试考了99分。杨振宁西南联合大学会员卡 也是在这里,杨振宁的老师吴大有和王竹溪在两个主要领域对他进行了指导研究方向:对称分析和统计力学。他们是20世纪下半叶物理学发展的重要支柱和先锋。他是第一位获得诺贝尔奖的华人。 1945年,23岁的杨振宁赴美国留学。 1948年,杨振宁获博士学位。 1956年,杨振宁和李政道联合发表论文,提出弱相互作用条件下宇称自由守恒的思想,并提出了可能的实验测试方案。这一革命性的概念很快就被吴建雄和他的同事进行的实验所证实。 1957年,李正道与杨振宁一起获得诺贝尔物理学奖,成为第一位获得诺贝尔物理学奖的中国人。 1957年诺贝尔奖颁奖典礼。左边第一个人是杨振宁,第二个人是李正道。他们双双获得诺贝尔物理学奖的消息让全世界华人兴奋不已。杨吴志听到这个消息非常兴奋。他对杨振宁的弟弟们说:“不要低估成为世界上第一个获得诺贝尔奖的华人的重要性。这至少让一些中国人,特别是知识界摆脱了自卑心理,敢于在心理上与西方人竞争。”除了著名的诺贝尔奖之外,杨振宁对科学界的贡献还远远不止。 1954年,杨振宁与米。 1967年,杨振宁发现了一维量子多体问题的一个重要方程。该方程与巴克斯特在1972年提出的相关方程具有相同的基本数。这个被称为“Jan-Baxter方程”的科学框架为统计物理和低维量子理论的研究开辟了新的方向,并促成了量子群等新数学领域的出现。他以家国为重,提出建议:为中国科学研究提供支持。 1971年,杨振宁时隔26年首次回到祖国。也是这一年,当我从好友邓稼先那里得知中国的原子弹爆炸是自发发生时,我流下了眼泪。

在此后的几十年里,杨振宁为推动中国科技交流与进步而努力奋斗。他为我国重大科学项目和科教政策的制定提出了建言和建议。他发挥了重要的影响。他曾建议周恩来总理更加重视百项基础科学研究,这对恢复和加强我国基础科学研究发挥了重要作用。 1982年,他就我国科学研究发展的战略问题和方向提出了意见和建议。随后,杨振宁还主张中国应立即发展自由电子激光器和疯狂为我国自由电子激光装备建设做出了历史性贡献。他回到清华园,说道:“我以学生的身份来教你。” 1997年,清华大学成立高级研究中心。杨振宁先生受邀担任中心名誉主任。 1999年起,杨振宁先生任清华大学教授。他是中心的资本,他走遍全国筹集资金,将国家的工资捐献出来成立清华大学高级研究中心基金会,其目标……或者说是引进人才、产生奖学金。杨振宁(右)从时任清华大学校长王大中(左)手中接过清华大学聘书后,杨振宁将清华园的家称为“归源”,并题诗《归源》:“中国新天已变,故乡使命重在”。学生的精神。志向。我将成为你的指路明灯。此后,杨振宁继续从事一线科研和教育活动,推荐给清华大学新生讲授《普通物理》科目。清华大学正在大力发展冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础领域,大力发展学校人力资源,为我国高等教育改革和发展做出了巨大贡献,在世界范围内产生了重要影响。 改革。与中国高等教育的发展.中国科学院外籍院士成为中国科学院院士。 2021年5月,陈宁阳先生向清华大学捐赠了其收藏的2000余册图书、文章、手稿、图片、资料和艺术品,并在学校图书馆设立了“陈宁阳资料室”。 2012年4月5日当天,杨辰宁参观清华大学博士生论坛“学术生活”,讲述自己的学习和研究经历。现场座无虚席,不少同学起立聆听报告。杨振宁是20世纪最重要的物理学家之一,为现代物理学的发展做出了重要贡献。他以“扬-米尔斯规范场理论”、“弱国宇称不守恒”、“相互作用”、“扬-巴克斯特方程”等为代表的学术成就,是人文科学殿堂上的璀璨明珠。在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理许多领域取得的许多成就,对推动这些领域的发展产生了深远的影响。 1997年,中国科学院紫山天文台发现了国际编号3421的小行星。科学并被正式命名为``。 《杨振宁明星》杨振宁2019求是奖颁奖典礼上。杨振宁的一生跨越两个世纪,融汇中西文化,传递着探索未知的不朽传奇和家国情怀的永恒回响。 “笨重胜过技巧,简单胜过辉煌”,这是他的学术态度,也是他对待藤蔓的态度。我把我的生活比作一个“圆”。他从清华开始,走遍世界舞台,最后回到家乡。正如他最喜欢的杜甫诗:“写千古大事,知心得失”。杨振宁的百年人生,是闪耀在人类之星上的永恒篇章。纪念,回忆!

世界著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉所长杨振宁先生于2025年10月18日在北京因病去世,享年103岁。

“总有一天我会获得诺贝尔奖!”杨振宁,1922年出生于安徽省合肥市。 1929年,杨振宁的父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授。受父亲影响,杨振宁随父母考入清华大学。杨振宁从小就对数学产生了浓厚的兴趣。高中时,杨振宁在图书馆。我读了一本叫《神秘的宇宙》的书,我被里面描述的奇妙的宇宙强烈地吸引住了。回到日本后,杨振宁告诉父母:“有一天我会获得诺贝尔奖!”没有人想到20多年后,幼稚的“咆哮”将成为现实。 1935年,杨振宁在清华大学西院11号杨家大院。她的父亲杨五之在照片背面写道:“甄宁似乎有一种特殊的天赋,所以我想叫她博玉。” 1937年,“七七事变”爆发,杨振宁被迫从清华大学退学。 1938年,杨振宁考入西南联合大学。著名翻译家许渊冲曾这样评价他的同学:“杨振宁是西南联合大学成绩最好的学生。”杨振宁以80分的成绩获得英语考试第一名。徐渊冲以79分的成绩,获得第二名。杨振宁物理考试考了100分,微积分考试考了99分。杨振宁西南联合大学会员卡 也是在这里,杨振宁的老师吴大有和王竹溪在两个主要领域对他进行了指导研究方向:对称分析和统计力学。他们是20世纪下半叶物理学发展的重要支柱和先锋。他是第一位获得诺贝尔奖的华人。 1945年,23岁的杨振宁赴美国留学。 1948年,杨振宁获博士学位。 1956年,杨振宁和李政道联合发表论文,提出弱相互作用条件下宇称自由守恒的思想,并提出了可能的实验测试方案。这一革命性的概念很快就被吴建雄和他的同事进行的实验所证实。 1957年,李正道与杨振宁一起获得诺贝尔物理学奖,成为第一位获得诺贝尔物理学奖的中国人。 1957年诺贝尔奖颁奖典礼。左边第一个人是杨振宁,第二个人是李正道。他们双双获得诺贝尔物理学奖的消息让全世界华人兴奋不已。杨吴志听到这个消息非常兴奋。他对杨振宁的弟弟们说:“不要低估成为世界上第一个获得诺贝尔奖的华人的重要性。这至少让一些中国人,特别是知识界摆脱了自卑心理,敢于在心理上与西方人竞争。”除了著名的诺贝尔奖之外,杨振宁对科学界的贡献还远远不止。 1954年,杨振宁与米。 1967年,杨振宁发现了一维量子多体问题的一个重要方程。该方程与巴克斯特在1972年提出的相关方程具有相同的基本数。这个被称为“Jan-Baxter方程”的科学框架为统计物理和低维量子理论的研究开辟了新的方向,并促成了量子群等新数学领域的出现。他以家国为重,提出建议:为中国科学研究提供支持。 1971年,杨振宁时隔26年首次回到祖国。也是这一年,当我从好友邓稼先那里得知中国的原子弹爆炸是自发发生时,我流下了眼泪。

在此后的几十年里,杨振宁为推动中国科技交流与进步而努力奋斗。他为我国重大科学项目和科教政策的制定提出了建言和建议。他发挥了重要的影响。他曾建议周恩来总理更加重视百项基础科学研究,这对恢复和加强我国基础科学研究发挥了重要作用。 1982年,他就我国科学研究发展的战略问题和方向提出了意见和建议。随后,杨振宁还主张中国应立即发展自由电子激光器和疯狂为我国自由电子激光装备建设做出了历史性贡献。他回到清华园,说道:“我以学生的身份来教你。” 1997年,清华大学成立高级研究中心。杨振宁先生受邀担任中心名誉主任。 1999年起,杨振宁先生任清华大学教授。他是中心的资本,他走遍全国筹集资金,将国家的工资捐献出来成立清华大学高级研究中心基金会,其目标……或者说是引进人才、产生奖学金。杨振宁(右)从时任清华大学校长王大中(左)手中接过清华大学聘书后,杨振宁将清华园的家称为“归源”,并题诗《归源》:“中国新天已变,故乡使命重在”。学生的精神。志向。我将成为你的指路明灯。此后,杨振宁继续从事一线科研和教育活动,推荐给清华大学新生讲授《普通物理》科目。清华大学正在大力发展冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础领域,大力发展学校人力资源,为我国高等教育改革和发展做出了巨大贡献,在世界范围内产生了重要影响。 改革。与中国高等教育的发展.中国科学院外籍院士成为中国科学院院士。 2021年5月,陈宁阳先生向清华大学捐赠了其收藏的2000余册图书、文章、手稿、图片、资料和艺术品,并在学校图书馆设立了“陈宁阳资料室”。 2012年4月5日当天,杨辰宁参观清华大学博士生论坛“学术生活”,讲述自己的学习和研究经历。现场座无虚席,不少同学起立聆听报告。杨振宁是20世纪最重要的物理学家之一,为现代物理学的发展做出了重要贡献。他以“扬-米尔斯规范场理论”、“弱国宇称不守恒”、“相互作用”、“扬-巴克斯特方程”等为代表的学术成就,是人文科学殿堂上的璀璨明珠。在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理许多领域取得的许多成就,对推动这些领域的发展产生了深远的影响。 1997年,中国科学院紫山天文台发现了国际编号3421的小行星。科学并被正式命名为``。 《杨振宁明星》杨振宁2019求是奖颁奖典礼上。杨振宁的一生跨越两个世纪,融汇中西文化,传递着探索未知的不朽传奇和家国情怀的永恒回响。 “笨重胜过技巧,简单胜过辉煌”,这是他的学术态度,也是他对待藤蔓的态度。我把我的生活比作一个“圆”。他从清华开始,走遍世界舞台,最后回到家乡。正如他最喜欢的杜甫诗:“写千古大事,知心得失”。杨振宁的百年人生,是闪耀在人类之星上的永恒篇章。纪念,回忆!